「命名式」と「命名書」。みなさんも一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、実際にどういうものか知っていますか?

「命名式はいつやるの?」「命名書って、どんなものを用意すればいいの?」そんな疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は「命名式」「命名書」に関するイロハをご紹介させていただきます。

命名式とは

命名式はお七夜の中で行われる式

赤ちゃんが生まれて7日目の夜に、赤ちゃんの健やかな成長を願って行うお祝いお七夜。

昔は生まれたばかりの赤ちゃんが無事に育つことが多くなかったため、節目とする7日目を迎えられたことをお祝いしたのが由来とされ、平安時代から行われていた行事です。

尾頭付きの鯛やお赤飯など、おめでたく縁起が良い料理を用意して、家族や親戚と祝い膳を囲みます。かつては各々のお家で用意していたようですが、今では産後のママさんの体調なども考え、出前やケータリングを利用する方も多いようです。

命名式は、そのお七夜のお祝いの中で行われる式です。

家族や親族などに赤ちゃんの名前をお披露目し、家族・社会の一員として迎え入れ、無病息災で健康に成長するよう願いを込めた行事だと言われています♪

命名書とは

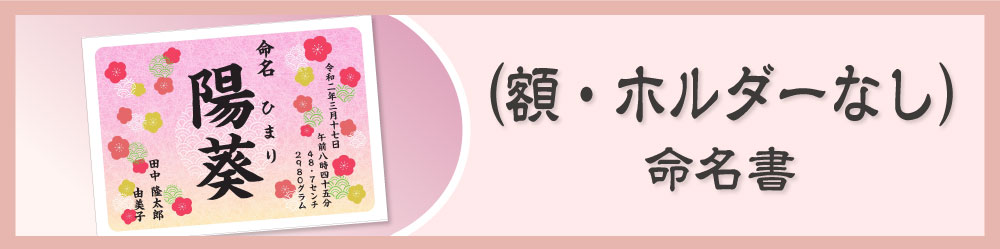

命名書は命名式で赤ちゃんの名前を披露する際に使います。

赤ちゃんの名前の書いた命名書を、神棚があれば神棚に、または赤ちゃんの枕元に飾ってお祝いをします。

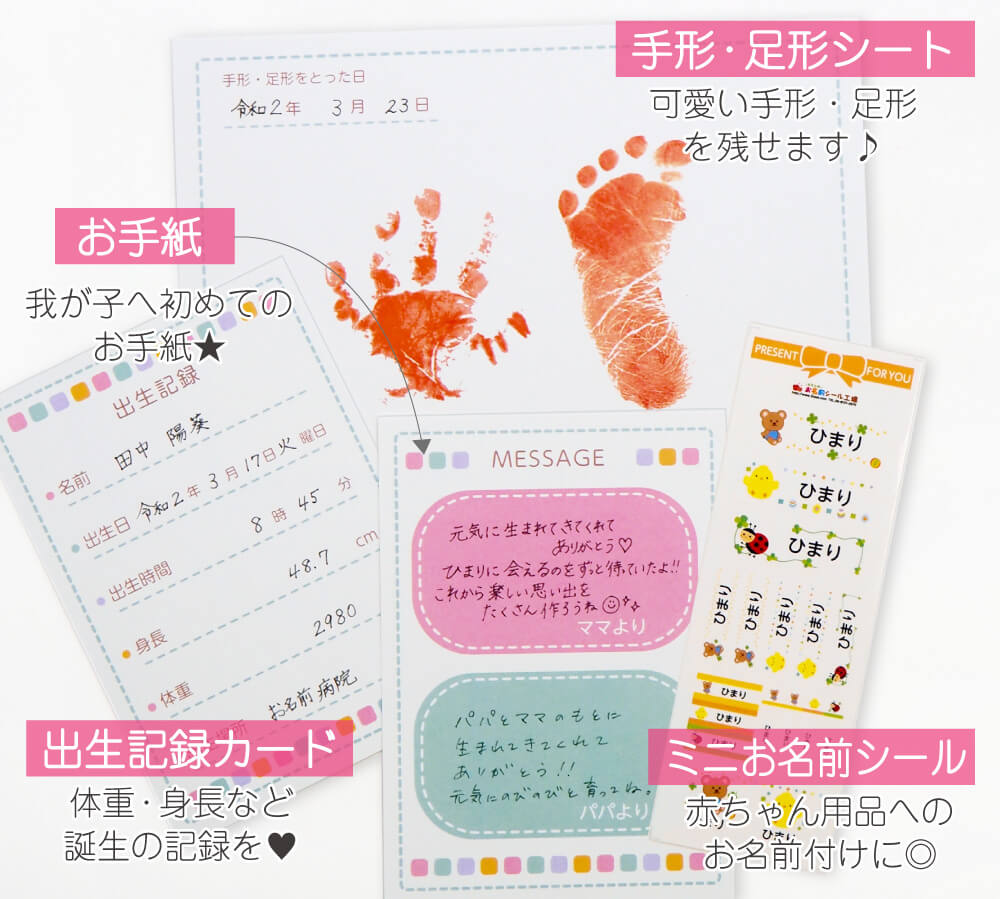

最近は記念として、命名式で使った命名書に手形や足形を残しておく人も多いようです。

後から見返して成長を実感できるので、とてもおすすめです♪

命名書の書き方

一般的には半紙や台紙、専用の命名用紙に書きます。本格的なものだと奉書紙(ほうしょがみ)と呼ばれる和紙の命名紙に書きますが、最近は半紙や台紙、専用の命名用紙が主流のようです。

また、書く際は毛筆を使用します。

一般的な命名書の場合(半紙や台紙、専用の命名用紙を使う場合)

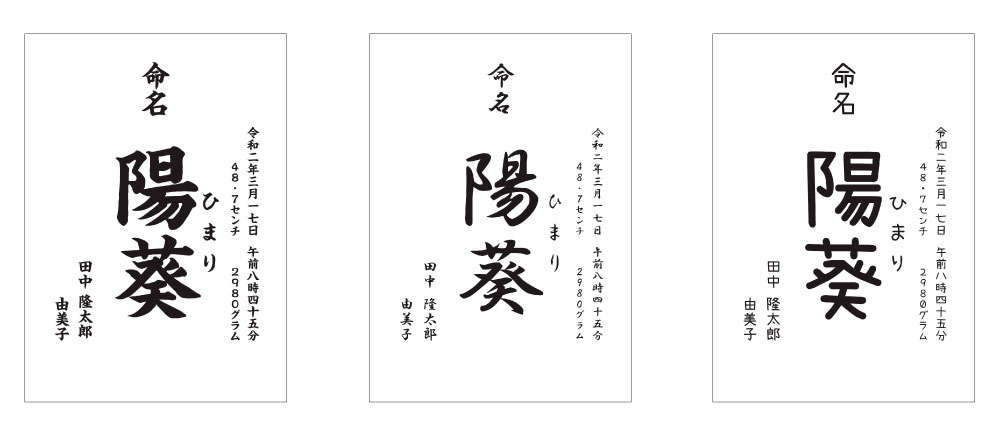

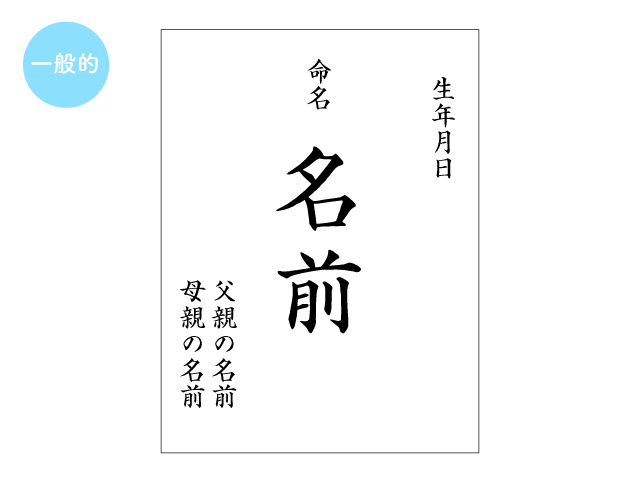

- 命名書半紙の右側に「赤ちゃんの生年月日」を書きます。

- 命名書半紙の中央に「命名」、その下に赤ちゃんの名前を書きます。

- 命名書半紙の左側に「父、母の名前」を書けば完成です。

※「赤ちゃんの生年月日」と「父、母の名前」の位置が逆になっているものもあります。

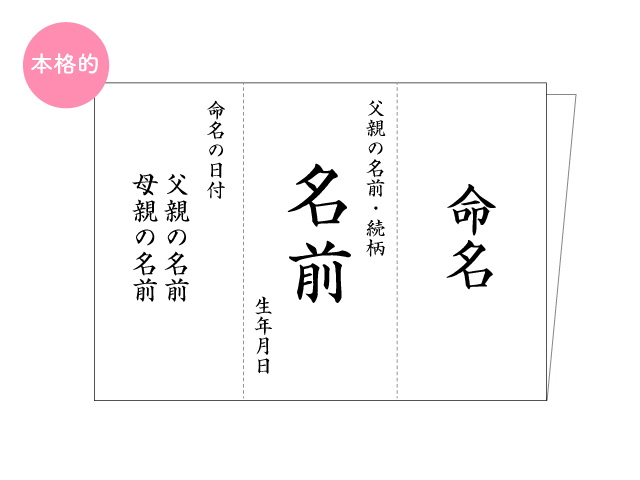

本格的な命名書の場合(奉書紙を使う場合)

- 横半分に折り、そこからさらに縦に3つ折りにした奉書紙を用意します。

- 3つ折りの右側に「命名」と書きます。

- 3つ折りの中央、右側に「父の名前と続柄」、中央に「赤ちゃんの名前」を書き、その左側に「赤ちゃんの生年月日」を書きます。

- 3つ折りの左側に「命名日付(または日時)」と「父、母の名前」を書きます。

- 書き終わったら左→右の順に包み、さらに無地の奉書紙で左→右→上→下の順番で包み、表書きに「命名書」と書けば完成です。

命名書は誰がいつ書く?

昔は名付けも父方の祖父がすることが多く、命名書も祖父が書くこともあったようですが、最近は名付けもパパ、ママで行うことが多いので、パパもしくはママが書くことが一般的です。

手書きの字に自信がないという方は、家族や親戚内の得意な方に書いてもらうのももちろんOK!

手書きしたい場合はお七夜の当日に書きますが、神社やお寺で書いてもらう、またはオーダーメイドの命名書を使うという場合は前もって準備しておきましょう。

おすすめの命名書

上で少し触れましたが、今は手書きのものだけでなく、テンプレートをダウンロードしてパソコンで作るご家庭、書道家やプロの方などに頼んで書いてもらうご家庭、オーダーメイドの命名書を購入するご家庭など、色々なスタイルがあります。

アンケートを取った結果、命名式はしなかったけど命名書だけ書いたというママさんも!

命名式や命名書も厳格なルールがあるわけではないので、自由に楽しむ方が増えています♪

でも、命名書を用意するのは一生に一度の記念。

せっかくならば、ずっと綺麗に飾っておけるものがいいですよね。

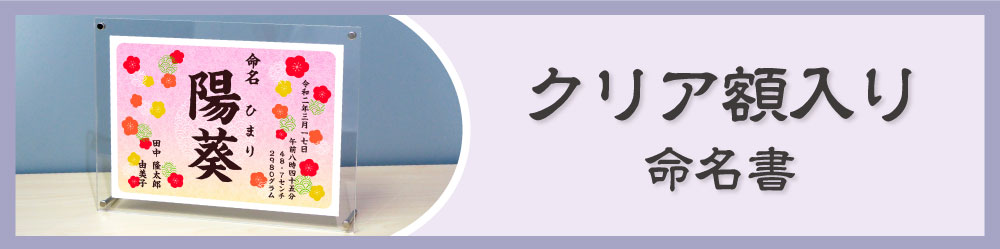

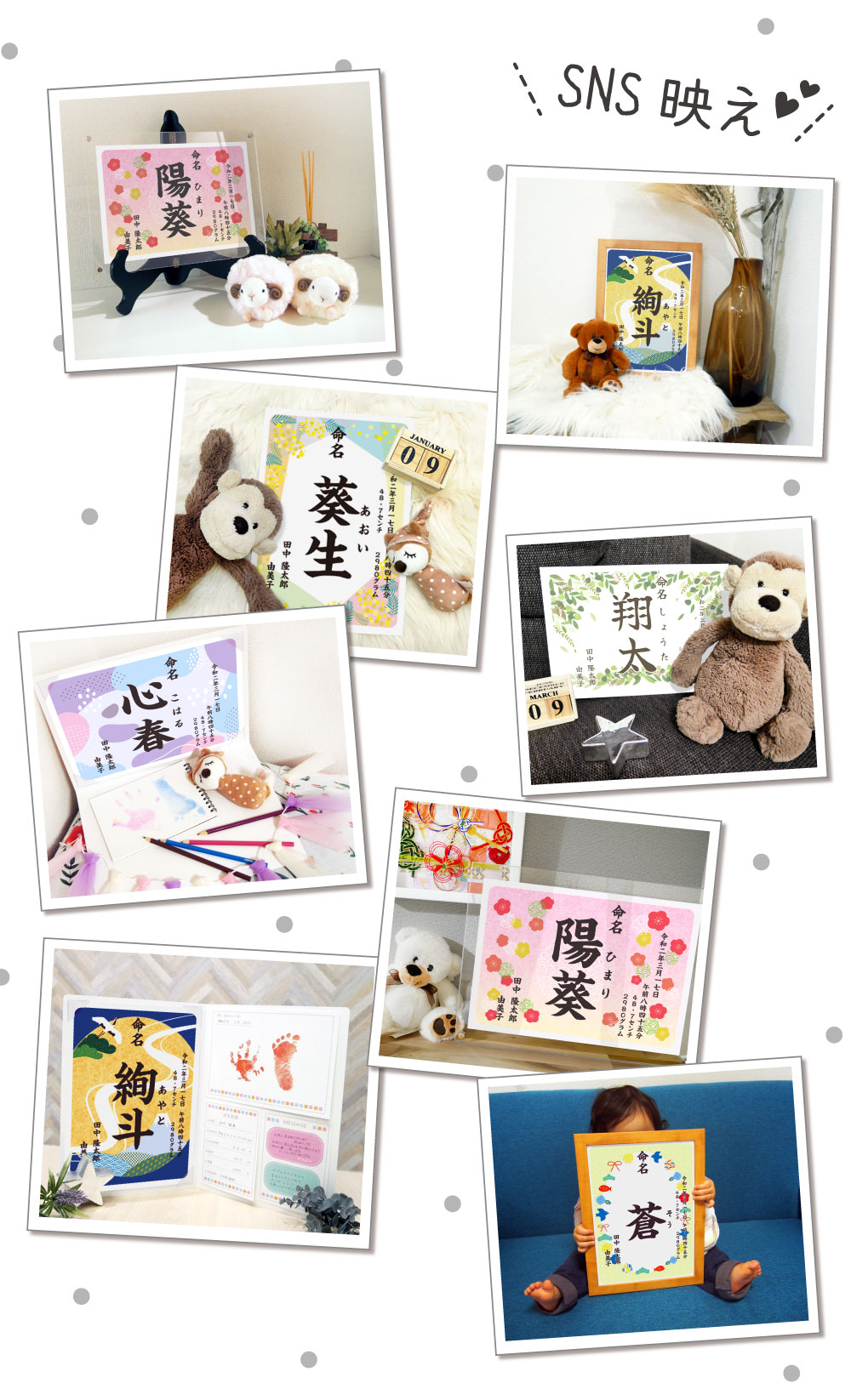

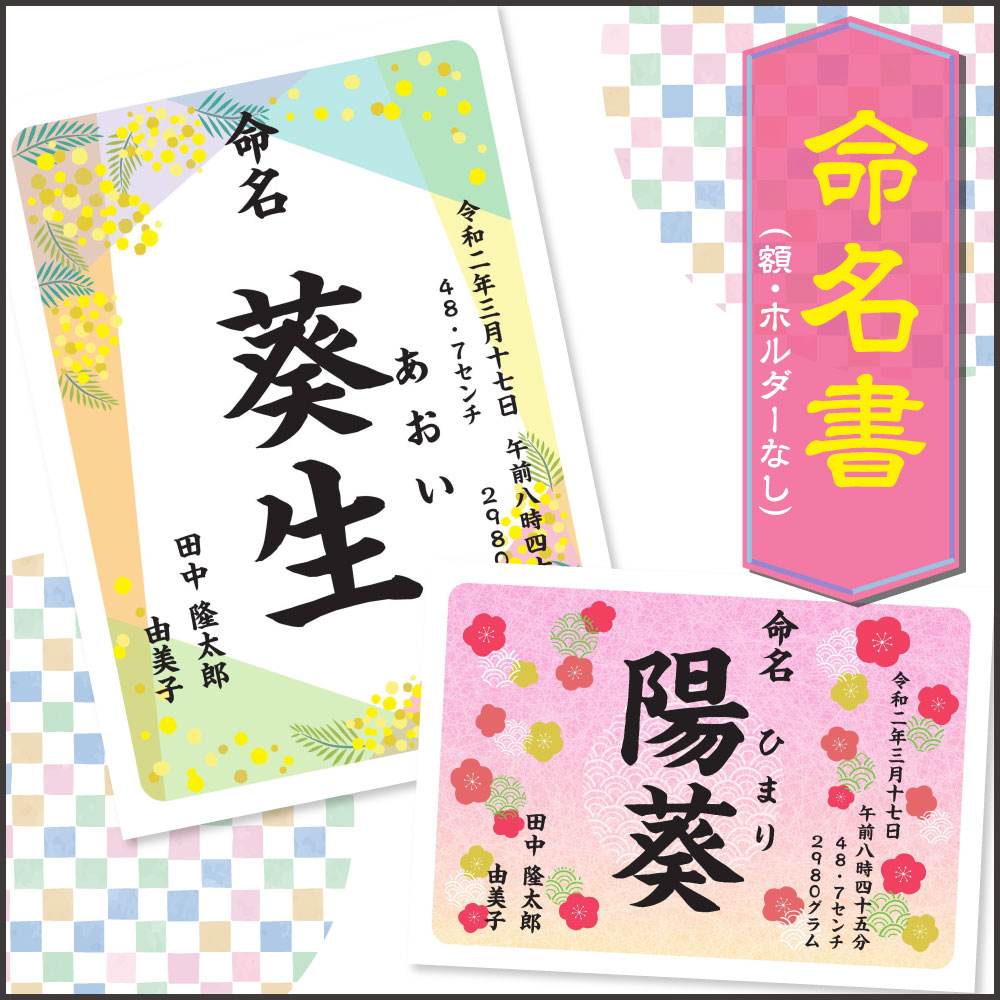

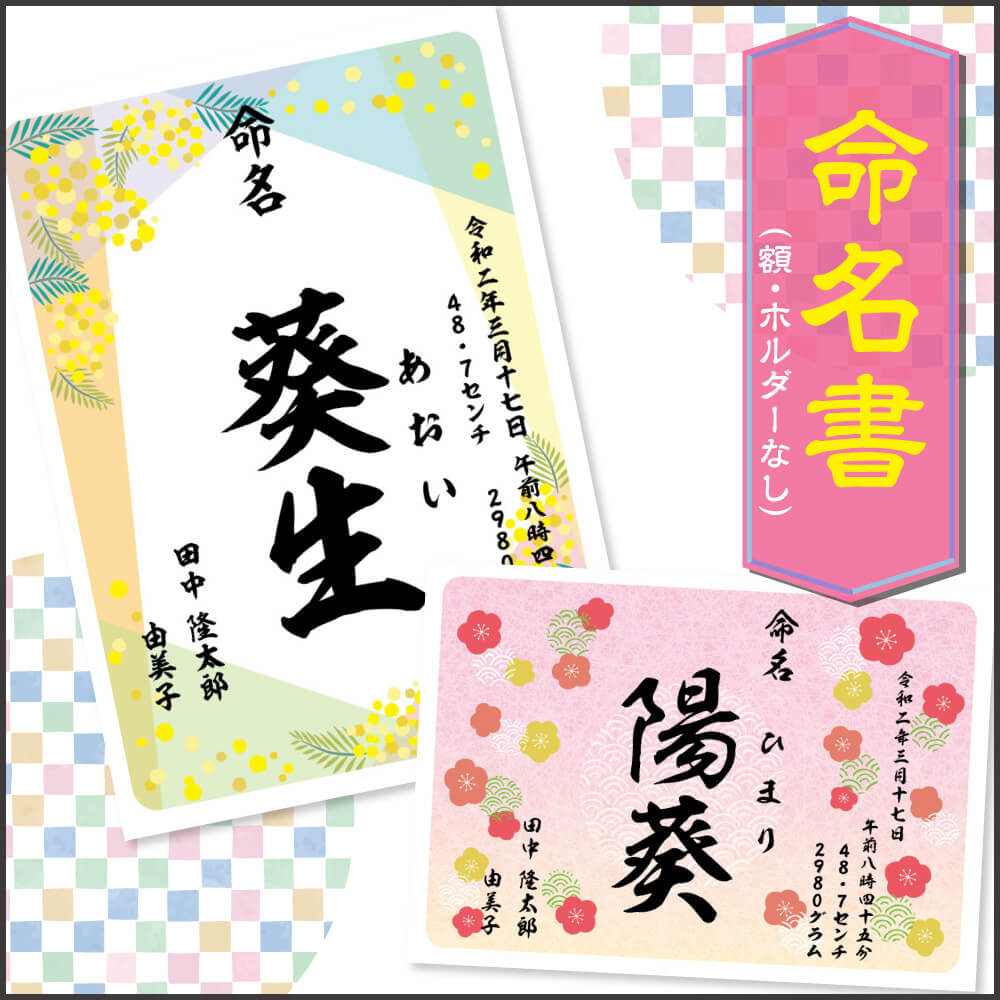

お名前シール工場の命名書は、女性デザイナーが作成した今までにないかわいくておしゃれなデザインがたくさん!

もちろん男の子用のかっこいいデザインも♪

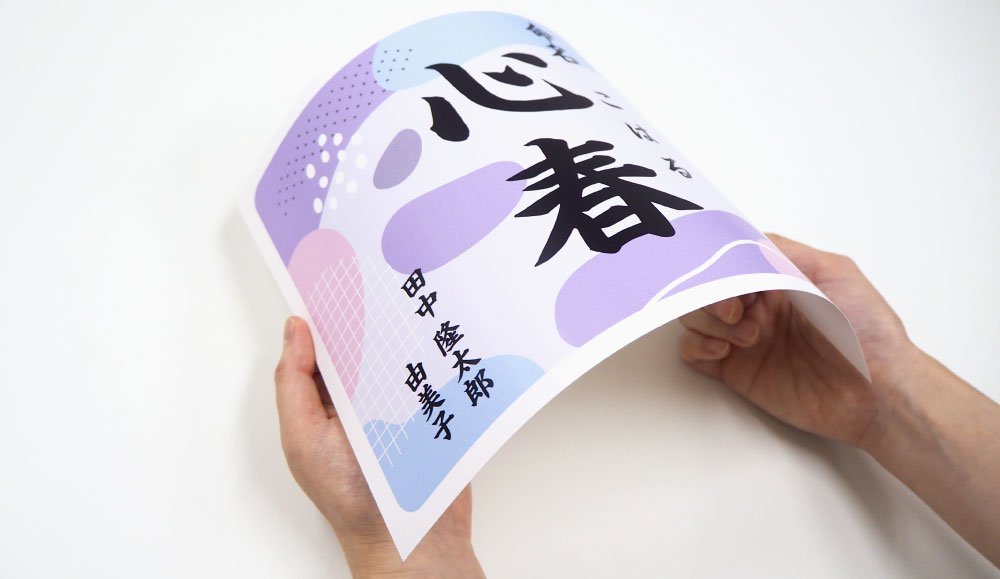

印刷のプロが専用機で印字するため書体も選べますし、自宅やコンビニでの印刷とは違った高級感のある上質な仕上がりで長期保存も安心。

命名書だけではなく、出生記録を残せるカードや手形・足形を残せるシート、お名前シールなどが付属で付いてきます。

ホルダー付き、額付きなどから選べるのもポイントで、おじいちゃんやおばあちゃんへお渡しする用の嬉しいセットもありますよ♪

一生に一度の命名書、こういう形で残してみるのもとってもおすすめです!

おわりに

いかがでしたか?

今は、お七夜も家族だけでケーキを食べてささやかなお祝いだけしたという方もいますし、いろんなスタイルで命名式や命名書を楽しむ方法が増えています。

何よりママさんの体調と赤ちゃんの健康が一番!

産後は色々と大変な時期なので、無理のないように楽しんでくださいね。